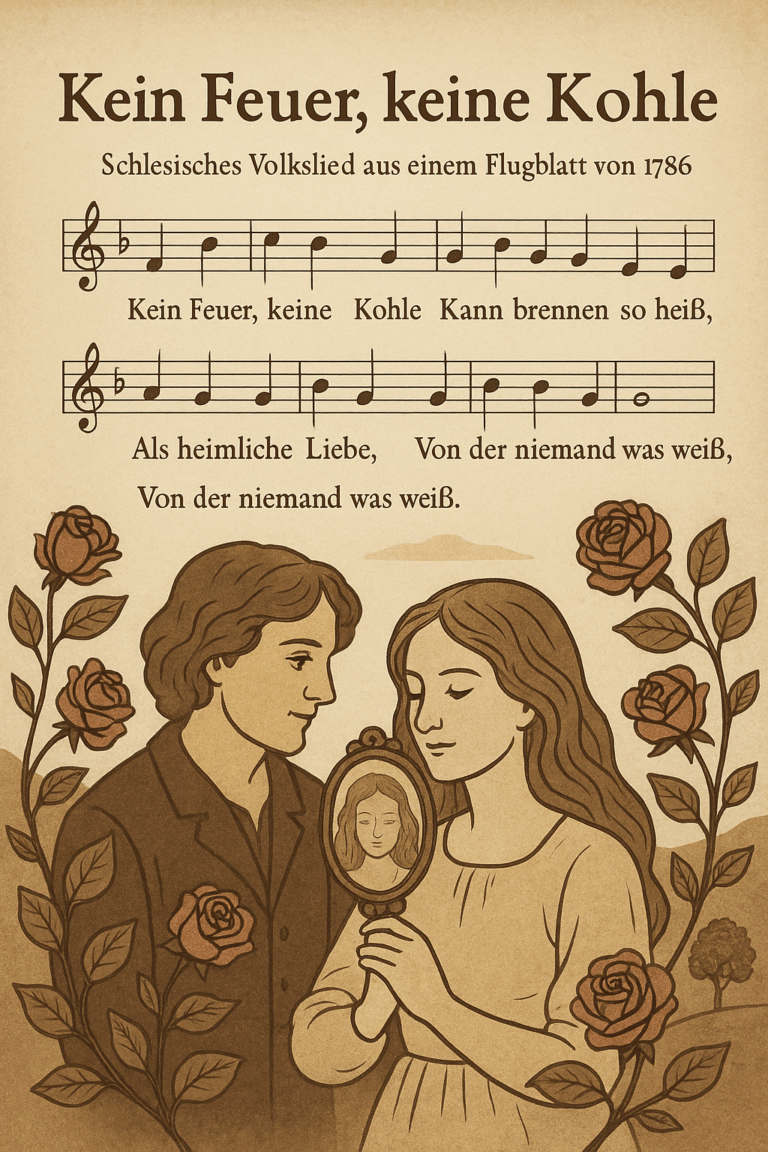

Kein Feuer, keine Kohle

Schlesisches Volkslied aus einem Flugblatt von 1786

Historischer Kontext

Unser heutiges Volkslied kommt aus Schlesien, dem reichsten Landesverband im deutschen Kaiserreich mit seinen so heiß begehrten Kohlenminen. Schlesien hat seinen Namen von dem germanischen Stamm der Silinger und liegt beiderseits der mittleren und oberen Oder. Seine Hauptstadt heißt Breslau und nach dem 2. Weltkrieg vertrieben die Polen grausam die gesamte Bevölkerung mit unzähligen Tötungen, so das am Ende 3.238.600 Schlesier heimatlos wurden. Nachstehendes Volkslied stammt aus einem schlesischen Flugblatt von 1786 mit einer Volksweise als Melodie von 1807.

Dieses Volkslied über die Kraft der heimlichen Liebe zeugt von der emotionalen Tiefe und kulturellen Ausdruckskraft jener Zeit. Es ist ein Zeugnis des volkstümlichen Erlebens von Liebe, Treue und Sehnsucht, eingebettet in ein kollektives historisches Gedächtnis, das durch Musik überdauert.

Musikalischer Hinweis:

Die überlieferte Volksweise von 1807 ist in einfacher Moll-Tonalität gehalten, mit ruhigem, schwingendem Metrum – ideal für zweistimmigen Gesang oder instrumentale Begleitung mit Zither, Laute oder Flöte.

„Kein Feuer, keine Kohle“ – Text und Interpretation

1. Strophe: Die Glut der verborgenen Liebe

„Kein Feuer, keine Kohle

kann brennen so heiß,

als heimliche Liebe,

von der Niemand was weiß,

von der Niemand was weiß.“

Symbolik: Kohle und Feuer stehen für Schlesiens Industrie, doch die heimliche Liebe brennt noch heißer.

Poetische Kraft: Die Wiederholung betont das Geheimnisvolle dieser Gefühle.

2. Strophe: Die Blüte der Zuneigung

„Keine Rose, keine Nelke

kann blühen so schön,

als wenn zwei verliebte Seelen,

beieinander tun stehn,

beieinander tun stehn.“

Natursymbolik: Rosen und Nelken sind klassische Liebesblumen, doch die Nähe zweier Seelen übertrifft sie an Schönheit.

Rhythmus: Der volkstümliche Versbau verleiht dem Lied eine singbare Leichtigkeit.

3. Strophe: Der Spiegel im Herzen

„Setze du mir einen Spiegel

ins Herze hinein,

damit du kannst sehn,

wie so treu ich es mein,

wie so treu ich es mein.“

Metapher: Der „Spiegel im Herzen“ soll die Aufrichtigkeit der Liebe offenbaren.

Echtheit der Gefühle: Die Betonung der Treue macht das Lied zu einem zeitlosen Liebesbekenntnis.

Weiterführende Literatur

„Schlesische Volkslieder“ – Sammlung historischer Lyrik aus der Region

„Die Vertreibung der Deutschen“ – Dokumentation über das Schicksal der Schlesier

„Deutsche Volkslieder: Kulturgeschichte und Texte“ – Analysen traditioneller Weisen

Wichtige Hinweise zu externer Literatur

Wir freuen uns, Ihnen eine sorgfältig kuratierte Auswahl an weiterführenden Quellen präsentieren zu können, die wir als besonders hilfreich und informativ erachten. Diese Ressourcen bieten Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Informationen zu den Themen, die wir auf unserem Blog behandeln.

Unsere Empfehlungen umfassen:

- Fachartikel und wissenschaftliche Studien

- Bücher renommierter Autoren

- Websites von vertrauenswürdigen Institutionen

- Lehrvideos und Online-Kurse

Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinen Einfluss auf die Inhalte dieser externen Quellen haben. Die dort präsentierten Meinungen und Informationen spiegeln nicht zwangsläufig unsere eigenen Sichtweisen wider. Außerdem übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte der verlinkten Quellen.

Wir hoffen, dass Sie von diesen zusätzlichen Ressourcen profitieren und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiterführenden Recherche!

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Blog-Team