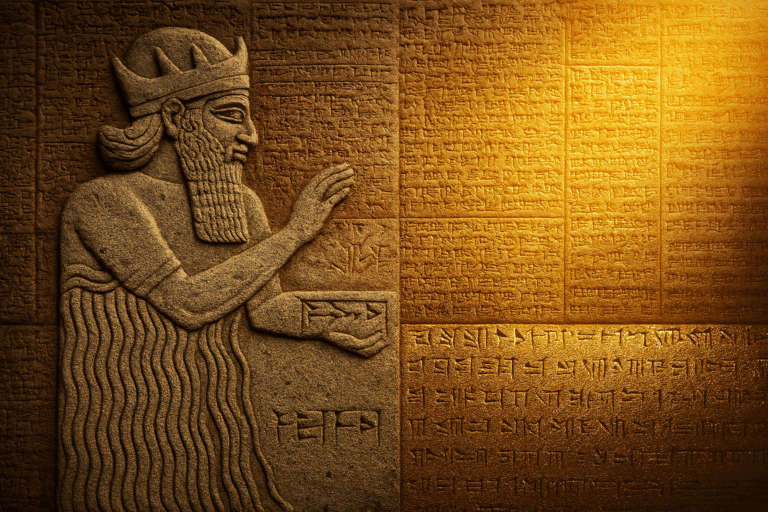

Wie alte Schöpfungsmythen einander widerspiegeln

Lange bevor die biblische Genesis entstand, erzählten die Sumerer von den Anfängen der Welt. Ihre Tontafeln, ihre Mythen und ihre Deutung der Götterwelt legten den Grundstein für spätere Religionen des Alten Orients. Thorsten Kantelberg zeigt hier, wie die heiligen Schriften der Menschheit auf älteren Quellen beruhen – und wie sich Symbole, Namen und Mythen über Jahrtausende hinweg spiegeln, verwandeln und weitergetragen werden.

1800 vor Christi schrieben die Sumerer mit ihrer erfundenen Keilschrift den Anfang der Welt in ihren Tontafeln, bekannt als „Inuma Elesch“, die 1000 Jahre später von den Israeliten in ihrer Bibel als „Genesis“ adoptiert wurde.

Lesen wir im Original der Tontafeln: Da war am Anfang Tiamat (Unordnung)! In der Bibel steht dasselbe Wort „Tehom“ (Tiefe).

Der Gott Enki lebt dort mit seinem Weib Nunursak im göttlichen Obstgarten Tilmun. Auch den Bibelgott Jahwe hatten die alten Israeliten ein Weib zur Seite gestellt: Aschera.

In den Keilschrift-Texten stürzte Anki und wurde krank. Das erinnert an den ägyptischen Mythos vom Sonnengott Ra, der durch den Tierkreis lief, vom Skorpion gebissen wurde und um Hilfe rief. Da kam Göttin Isis und benötigte zum Heilen einen seiner geheimen Namen, denn nur die verleihen Zauberkraft.

Die Schmerzen trieben den Sonnengott zur Preisgabe seiner Namen: Aton, Amun – (wurden so auch zu Jahwes Namen: Adonais, Amen = indisch Om).

Aus Lehm wurden im sumerischen Mythos Gottheiten geschaffen – ein Mann namens ANDAMO und zahlreiche Göttinnen. Jede Gottheit pflegte einen göttlichen Körperteil Enkis. Das erinnert an das indische Epos von der Gründung der Kasten aus dem Körper des getöteten Weltriesen Puscha:

die Priester aus seinem Haupt,

die Krieger aus seinen Armen,

die Händler und Bauern aus seinen Beinen,

und die Lohnarbeiter und Diener aus seinen Füßen.

Bei den Germanen schufen die Götter aus einem Urriesen die ganze Welt: Blut zu Wasser, Hirn zu Luft, Fleisch zur Erde usw.

Aber die Göttin Ninta (Leben) war bestimmt, Enkis Rippe zu heilen, indem sie Lehm vom Fluss herbeitrug. Als Enki geheilt war, entstanden in ihrem Schoß aus dem Restlehm die Menschen.

Wie weit diese uralte Erzählung alle Völker erreichte, sehen wir an ihren gleichen Erinnerungen: So schuf der widderköpfige ägyptische Gott Chnum die Menschen als Töpfer aus eben demselben Material (Erde).

Der griechische Feuerbringer Prometheus mischte Erde mit frischem Wasser und schuf so die Menschen. Auch die Edda kennt eine Menschenschöpfung auf der Drehscheibe eines Töpfers:

„Mädchens Rede vertraue kein Mann,

noch der Weiber Worten.

Auf geschwungenem Rad geschaffen ward ihr Herz,

Trug in der Brust verborgen!“

(Havamal 83)

Bei der biblischen Entlehnung dieser sumerischen Genesis fällt erst einmal auf die Namensgleichheit: Andamo zu Adam, und Ninti (Leben) zu Eva = hebräisch Shava (Leben)!

Des Weiteren erkennen wir an der israelischen Texttransformation, wie aus einem Unfall, einem Unglück, eine göttliche Strafe für eine Sünde konstruiert wurde, um Angst vor einem zürnenden Gott zu erzeugen. Paulus benötigte den Sündenmythos zur Rechtfertigung eines Erbsünden-Bewusstseins.

Einen solchen Sünder bietet er zugleich den nötigen Heiler (Jesus) an.

Jesus’ Hinrichtung als Rebell durch die Römer erzeugte ein doppeltes Schuldtrauma beim Gläubigen in der Vorgabe, er hätte für den Sünder persönlich die Kreuzigungsfolter erlitten.

Viele Volksreligionen haben aber gleich mehrere Stoffe, aus denen Götter Menschen schufen – so bei Griechen und Germanen aus Eschen bzw. Eschennymphen, letztere deuten hin auf die Urkräfte des Wassers und der Pflanzen.

Einige Stellen sprechen von unterschiedlichen Menschenschöpfungen – vielleicht intuitiv auf mehrere vorausgegangene Primaten?

Sowohl der germanische Kwasir-Mythos als auch eine sumerische Tontafel schildern eine Menschenschöpfung aus göttlichem Blute (oder Speichel), was wohl am verständlichsten ist.

Da die Götter oder Engel mit den Töchtern der Menschen Nachkommen erzeugten, fühlten sich viele Nationen als solche Auserwählten (siehe Bibel und Tacitus, Germania!). Das kann bis zum religiösen Rassismus führen.

Ein anderer Grund abweichender Berichte über die Menschenschöpfung findet sich bei den alten Griechen selbst, die ja von den vier Weltzeitaltern künden, welche jeweils einen geretteten Auserwählten „Noah“ zum „Übergang“ kennen.

So pflanzt ein solcher im griechischen Mythos den Samen der Menschheit in die neue Welt, indem er Steine über seinen Rücken wirft – ein noch heute verbreiteter Brauch des „Glückwunsches“!

Ein etymologischer Analogie-Zauber, welcher die Verbindung zwischen den Worten „Stein“ herstellt. Griechisch bedeutet Lithos = Stein (Neolithikum: Jungsteinzeit) – ein ähnliches Wort wie „Leute“ (baltisch: Litauen, Lettland).

Solche Gedankenverbindungen sind berechtigt, alleine schon seitens der indoeuropäischen Sprachfamilie. So deutet unser deutsches Wort „Kamm“ auf Griechisch „Haar“ (Komet = Haarstern), und Kometen sind vereiste Steinbrocken (Lithos) – als Trümmer ferner Planeten, die „Keime von Leben“ in sich eingeschlossen haben und so von Sonnensystem zu Sonnensystem, von Planet zu Planet „verpflanzen“ können!

In der Edda sagt Odin nach seinem Selbstopfer treffenderweise:

„Zu gedeihen begann ich und begann zu denken,

wuchs und fühlte mich wohl.

Wort aus dem Worte verlieh mir das Wort,

Werk aus dem Werke verlieh mir das Werk!“

(Havamal 141)

Parallel zum Katholizismus gab Odin seinen Mantel zwei frierenden Köhlern wie St. Martin:

„Mein Gewand gab ich im Walde,

zwei Holzhacker, bekleidet dauchten sie Königen gleich,

der Nackte zählt nichts!“

(Havamal 48)

Ein anderer Odinsname ist „Jolnir“ (Julmann), wobei das Julfest Weihnachten ist – und er somit der Weihnachtsmann.

Nach Kirchenlehre ist Jesus die Fleischwerdung Gottes, womit sich Gott selbst kreuzigte. Das aber ist laut Edda Odins Selbstopfer am Weltbaum Yggdrasil (Ygg = Odinsname, Dra = Baum, Sil = Sul/Säule).

Was man doch alles mit Worten erfahren kann! Unsere religionsgeschichtliche Betrachtung aber dient einzig dem Zweck eines komplexeren, religionsvergleichenden Überblicks.

Viele Menschen wünschen sich mit der Beurteilung „alle Religionen sind gleich“ einem Religionswechsel vorzubeugen. Aber Menschen mit klarem Durchblick erkennen die Absichten hinter den abweichenden Varianten!

So verstehen wir auch Moses’ Verbot an die Israeliten, nicht über die antiken Religionen Nachforschungen zu stellen – aus Furcht, peinliche Hintergründe zu entdecken.

Wichtige Hinweise zu externer Literatur

Wir freuen uns, Ihnen eine sorgfältig kuratierte Auswahl an weiterführenden Quellen präsentieren zu können, die wir als besonders hilfreich und informativ erachten. Diese Ressourcen bieten Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Informationen zu den Themen, die wir auf unserem Blog behandeln.

Unsere Empfehlungen umfassen:

- Fachartikel und wissenschaftliche Studien

- Bücher renommierter Autoren

- Websites von vertrauenswürdigen Institutionen

- Lehrvideos und Online-Kurse

Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinen Einfluss auf die Inhalte dieser externen Quellen haben. Die dort präsentierten Meinungen und Informationen spiegeln nicht zwangsläufig unsere eigenen Sichtweisen wider. Außerdem übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte der verlinkten Quellen.

Wir hoffen, dass Sie von diesen zusätzlichen Ressourcen profitieren und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiterführenden Recherche!

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Blog-Team

Weiterführende Literatur

Kramer, Samuel Noah: Die Geschichte beginnt mit Sumer. München: Beck, 1981.

Langdon, Stephen: The Babylonian Epic of Creation. Oxford, 1923.

Assmann, Jan: Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur. München: Hanser, 1998.

Gunkel, Hermann: Genesis. Übersetzt und erklärt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1901.

Hávamál (Übers. Karl Simrock). Edda – Die Lieder des Nordens. Leipzig, 1851.

Buddhistische Überlegung

Im Licht der Lehre Buddhas zeigt dieser Vergleich, dass Mythen nicht Wahrheit, sondern Wegweiser sind. Alles Entstehen ist bedingt – auch die Vorstellungen von Schöpfung, Sünde und Erlösung. Der Buddha sprach davon, dass Welt und Ich aus Ursachen entstehen, nicht aus göttlicher Laune. Wer dies erkennt, sieht in allen Religionen Spiegelungen menschlicher Geistestätigkeit – und überwindet damit den Streit um den Ursprung, indem er das Jetzt erkennt als die einzige wahre Geburt des Geistes.